- 2007年11月26日

映画『孤高のメス』は、実際に医療に携わる大鐘稔彦氏の同名小説を映画化した作品です。

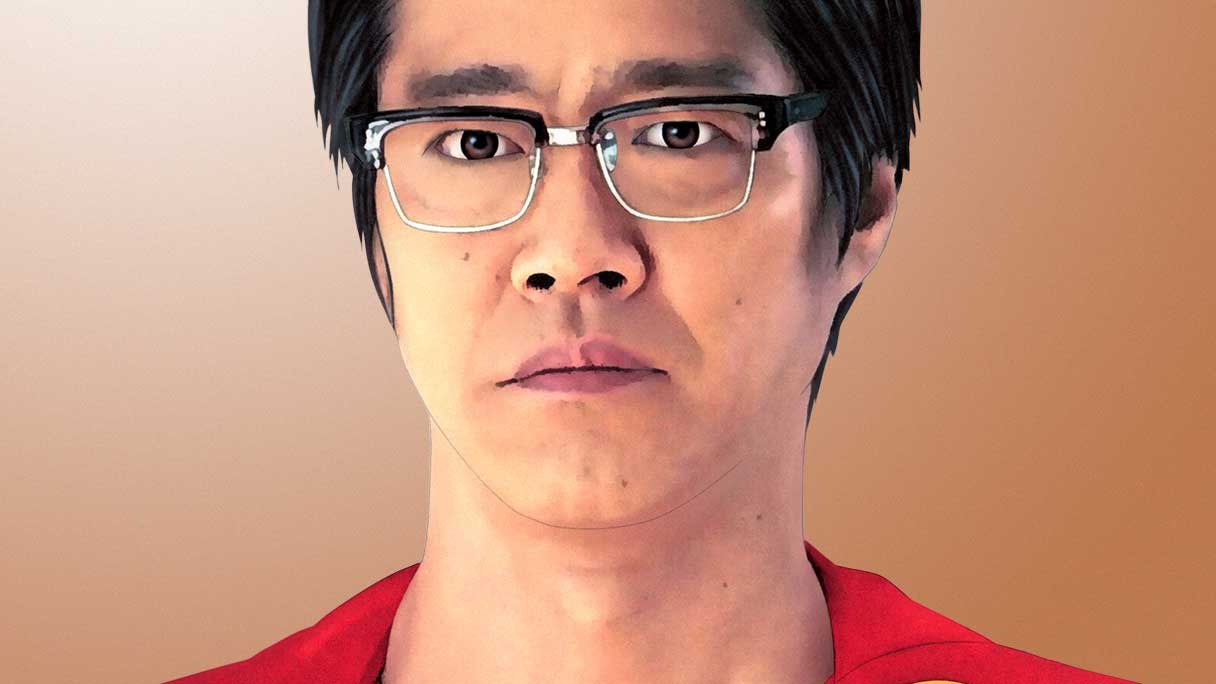

堤真一さんは、主人公の外科医・当麻鉄彦 役で出演しています。

先日、劇場に観に行きました。

●導入部のあらすじと感想

1989年、ある地方のさざなみ市民病院に、ピッツバーグ大学で医学を学んだ腕利きの外科医・当麻鉄彦(堤真一さん)が赴任する。さざなみ市民病院は大学病院に依存しきっていて、権威、体制を重んじる悪しき慣例が蔓延した病院だった。当麻は病院の体制に左右されることなく、患者のことを第一に考え、鮮やかな手際で困難なオペにも取り組む。看護師・中村浪子(夏川結衣さん)たちは、そんな当麻のおかげで仕事への自覚とやる気を取り戻していくが、第一外科医長・野本六男(生瀬勝久さん)は、当麻を疎ましく思い、他の医師を抱き込んで追放を目論む。

そんな中、市民病院の強化に努める市長・大川松男(柄本明さん)が末期の肝硬変で倒れてしまう。大川を救う手段は、当時の法律ではタブーとされた脳死肝移植のみと判明し、当麻はある決断をするのだった…。

一見地味で淡々とした映画ですが、医療現場の抱えるさまざまな問題が浮き彫りになっていて、いろいろと考えさせられますし、そして何より、人と人とのつながり、絆を通して、命の価値を感じさせるヒューマンドラマになっていて、すっかり引き込まれました。

当麻は「外科医の仕事は目の前にいる苦しんでる患者を救うことだ」という信念を持つ男です。こういってはなんですが、医師としてごく当たり前のことのように思えます。しかし、悲しいことにそんな当麻がヒーローに見える現状があり、物語でもそんな当麻の医療に対する純粋な想いに感銘を受け、浪子をはじめ周囲の人たちが変化して成長していきます。

親と子の絆も印象的でした。脳死状態になった息子とその臓器を患者に提供すると決心した母親との絆、末期の肝硬変で倒れた父親と自らドナーになることを希望する娘との絆、当麻と当麻が医師を志すきっかけとなった母親との絆、浪子と息子・弘平(成宮寛貴さん)との絆などが描かれ、命のバトン、命をつなぐ者としてのバトン等が表現されていました。

当麻が信念と現実の狭間で悩んだり憂えたりする場面はほとんどありません。もう少し当麻が葛藤する描写もほしい気がしましたが、タイトルにある“孤高”は、そんな当麻の一点の迷いもブレもない気高い様子のことも意味しているのかもしれません。多数派に流されることなく、あくまでも自分の信念を貫く当麻。そんな彼の生き方に共感と憧れを抱きました。